国際文化学科とは

時間割紹介

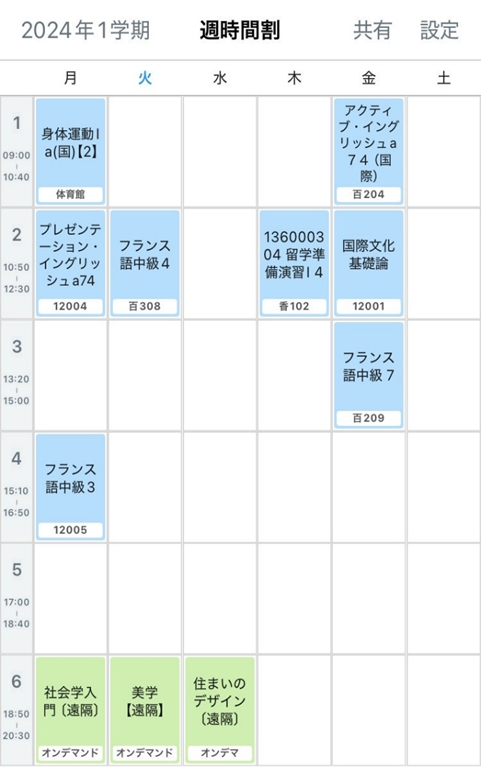

国際文化学科の学生がどのように授業を組み合わせて学んでいるのか、実例をご紹介します。

自分の興味や関心に応じて柔軟に学習計画を立てられることが、本学科のカリキュラムの特色です。また、空きコマを能動的に学習・課外活動等に利用しています。

- 1年次は「国際文化基礎論」「アカデミック・スキルズⅠ」、2年次は「国際文化研究法」「アカデミック・スキルズⅡ」、3年次は「国際文化学演習a 」、4年次は「国際文化学演習b」「国際文化学演習c」を入れて作成します。

- 本学は月~水曜日と金曜日は1~5時限まで、木曜日は1~3時限、土曜日は1・2時限のみの開講となります。

- オンデマンド授業は6時限に開講しています。

- 3・4年次の「国際文化学演習a・b・c」が、いわゆるゼミの授業です。

国際文化学科 2年 T.Yさん

(上:1年前期 下:1年後期)

SAP(Study Abroad Program)の単位数が大きいため全体の単位数は少し少なめですが、1年間の合計では最大単位数を取りました。初めに教養科目をいくつか入れて必修科目を出来るだけ早く取れるように管理しました。英検準一級を取得していたため、プレゼンテーション・イングリッシュを履修する必要がなく、その分、その他の科目を履修することができました。また、1年次の時の初修外国語に力を入れて勉強していきました。私は家が学校から遠いのでなるべく空きコマは無くし、一日に多めの授業を入れて作成しました。

1年生だったこともあり大学生活の環境に慣れない間は大変でしたが、全休日を利用して課題を進め、バイトやサークルの時間も確保できたので、自分に合った時間割だったと思います。

2年 D.Aさん

(1年前期)

私は2・3年次に長期の留学に行きたいと考えていたので、プレゼンテーションやディスカッションを多く取り入れられ、英語で授業を進める留学準備演習の授業を履修しました。また、高校3年生の頃から選択授業でフランス語を選択して勉強していたので、大学では初級外国語学力認定テストを受けて、1年次から中級の授業を履修していました。そして、教養科目を早めに取った方が良いと先輩に教えていただき、自分の空き時間に合わせて授業を受講することのできるオンデマンドのものを3つ履修したものの、少し大変だったので2つで十分だったのではないか、と感じています。必修のSAP(Study Abroad Program)や教養特別講義は毎週ではなく、変則的に授業があります。単位は前期と後期で半分ずつ取ろうと考えたため、全体の授業数は少なめでした。1年次は必修授業が多いため、選択できるものはあまり多くなかったです。